16/01/2020

Billetterie

1 888 443-3949Billetterie

1 888 443-394916/01/2020

Par Sara Thibault

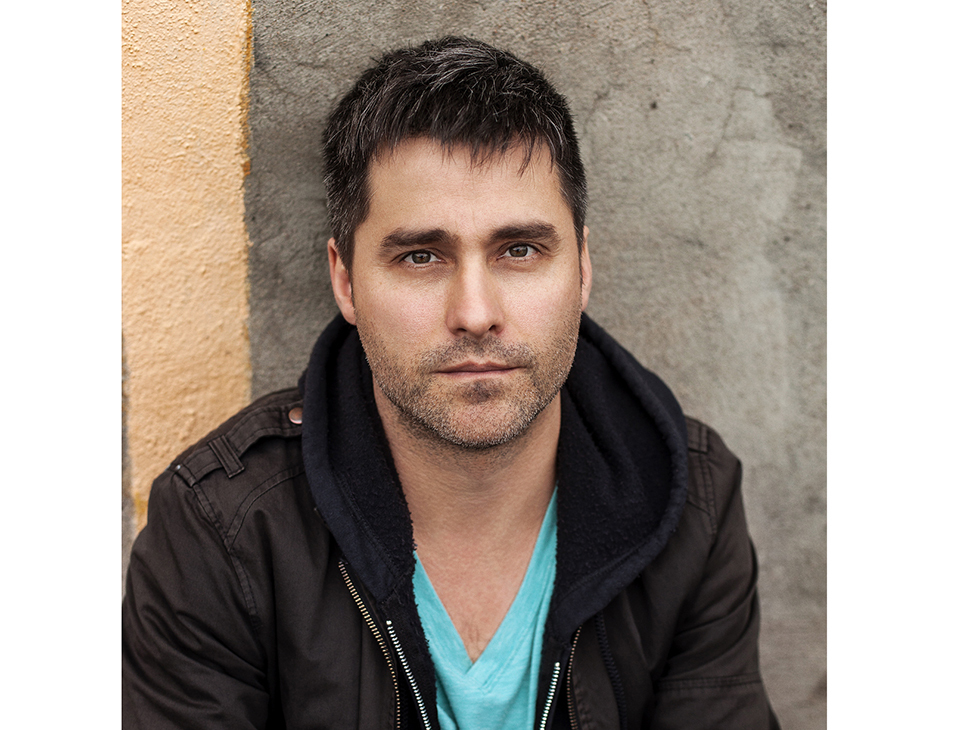

Depuis près de vingt ans, Philippe Ducros côtoie la communauté de Gesgapegiag grâce à l’un de ses meilleurs amis qui l'habite. Après s’être beaucoup penché sur des conflits internationaux, il a soudainement eu envie de s’intéresser à ce qui se passe sur le territoire où il a vu le jour. C’est ainsi qu’en janvier 2015, il entreprend un road trip hivernal pour aller à la rencontre des onze nations autochtones du Québec.

Suite à une année particulièrement occupée en 2014, Philippe Ducros a senti le besoin de confronter sa vision occidentale du monde avec celle d’autres peuples, en l’occurrence celle des Premières Nations : « La manière dont nous voyons le monde a créé des choses extraordinaires : l’Internet, les antibiotiques, les réfrigérateurs... Mais ça a aussi provoqué les changements climatiques, la croissance économique, l’écart entre les riches et les pauvres, le colonialisme. Je pense qu’il faut qu’on change de paradigme. » Alors que dans ses précédents projets, le metteur en scène adoptait toujours une apparence de neutralité, il a plutôt choisi d’afficher sa subjectivité dans La cartomancie du territoire, notamment pour des considérations éthiques. Pour lui, la seule manière de faire ce spectacle-là était de se mettre en scène, de se mettre dans le rôle de celui qui apprend et non de celui qui enseigne : « J’avais envie de dire aux gens que je rencontrais sur les réserves : “Ensauvagez-moi. Donnez-moi des réponses aux questions auxquelles mon mode de pensée n’est plus capable de répondre.” »

Voir la Cartomancie du territoire

Philippe Ducros rêve d’un monde où il y aurait une rencontre et un désir d’équité et de réparation. Mais pour qu’il y ait réconciliation, il faut qu’on sache ce qu’il y a à réconcilier. La première chose à faire serait de mettre en lumière ce qu’ont vécu les Autochtones et tout le processus de colonisation qu’ils subissent encore : « On dit beaucoup au Québec que l’on veut que la langue officielle soit la langue française, mais il y a onze nations autochtones qui parlent onze autres langues, et qui étaient là avant nous sur le territoire. Moi je pense qu’il faut qu’il y ait douze langues officielles au Québec, avec tout ce que ça implique politiquement et économiquement, c’est-à-dire de l’argent investi par l’État québécois pour la revitalisation et la sauvegarde de ces langues-là, de la même manière qu’il y a de l’argent investi par l’État pour la revalorisation et la sauvegarde du français en Amérique. »

La cartomancie du territoire est très près du documentaire puisqu’il s’appuie sur une grande recherche en amont et sur un travail de terrain important : « Le spectacle est basé sur des témoignages que je combine pour les mettre dans la bouche d’une seule personne. Tout ce qui se retrouve dans la pièce provient de choses que j’ai lues, que j’ai constatées, ou qui m’ont été racontées de la bouche même des personnes qui les ont vécues. »

Les images vidéo prises par Éli Laliberté contribuent aussi à montrer que le nature est au cœur des préoccupations des Premières Nations : « Le territoire est un personnage animé dans la culture et dans la spiritualité autochtone. Ce territoire-là a forgé leur manière de voir le monde et de se représenter dans le cycle de la vie, de la mort, de l’amour et de la violence. Il fallait donc que j’apprenne comment le décoder en utilisant un regard différent de celui que je porte habituellement. »

Texte et mise en scène : Philippe Ducros. Traduction vers l'innu-aimun : Bertha Basilish et Evelyne St-Onge. Interprètes : Marco Collin, Phillipe Ducros et Kathia Rock. Production : Les productions Hôtel-Motel. Docuthéâtre. Durée : 1 h 15, sans entracte.

Cette entrevue a initialement été publiée dans l'édition de février 2020 du magazine l'Entracte.

12 février 2020 à 19 h 30

Salle Desjardins

Théâtre des Deux Rives

30, boulevard du Séminaire N.,

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

J3B 5J4

Du lundi au samedi de 10 h à 18 h

Du 25 juin au 1er septembre 2025

Du mardi au samedi de 12 h à 18 h

La billetterie sera fermée le 24 juin ainsi que le 1er juillet 2025.